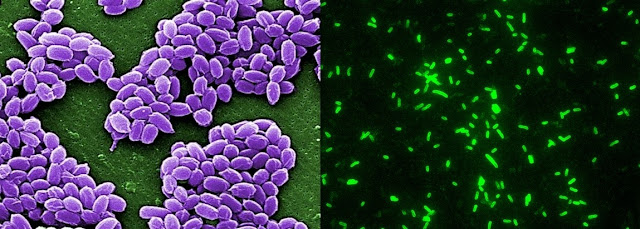

A baixa concentração de fósforo na água é um factor importante para a toxicidade da microalga Karenia brevis, responsável pelas devastadoras ‘marés vermelhas’ no Golfo do México. Quanto menor a concentração do fósforo, maior a toxicidade destas algas. Esta é a conclusão de um estudo pulicado este mês num artigo da revista PLoS ONE e realizado por investigadores do National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e da Universidade Estatal da Carolina do Norte, ambas instituições norte-americanas. A figura em cima apresenta um mapa do Golfo do México (crédito: Google Earth) e uma fotografia de uma célula de Karenia brevis (crédito: Bob Andersen e D. J. Patterson).

A K. brevis é uma alga unicelular (um dinoflagelado) que existe principalmente no Golfo do México e em zonas próximas do oceano Atlántico. Em geral é inofensiva, embora capaz de produzir um conjunto de neurotoxinas, chamadas brevetoxinas. Mas por vezes ocorre um crescimento excessivo destas algas, criando uma ‘maré vermelha’ (assim chamada devido à cor vermelha que tinge a água). As células de K. brevis de uma ‘maré vermelha’ produzem brevetoxinas em maior quantidade, podendo provocar a morte de diversos animais marinhos (peixes, lulas, manatins, golfinhos e tartarugas, entre outros) e de aves marinhas e tornar-se um problema grave de saúde pública para as populações humanas próximas das zonas afectadas.

As brevetoxinas produzidas pela K. brevis são absorvidas e acumuladas por diversos moluscos, como amêijoas, mexilhões, ostras, búzios. As toxinas não afectam muito os moluscos, mas têm efeitos muito nocivos nos animais que os consomem (incluindo o homem) e os restantes animais da cadeia alimentar. Ao contrário do que acontece com vários animais marinhos, incluindo golfinhos, não são conhecidos casos mortais de intoxicação por brevetoxinas em humanos. Mas as pessoas afectadas apresentam sintomas variáveis, como formigueiro, dores abdominais, náuseas, diarreia, mialgias (dores musculares), variações de sensação de calor e frio, vertigens, ataxia (perda de coordenação), dores de cabeça e bradicardia (diminuição do batimento cardíaco).

As conclusões do estudo agora publicado pela PLoS ONE, indiciam que não é durante o crescimento exponencial de K. brevis (que provoca o aparecimento da ‘mancha vermelha’) que aumenta a toxicidade desta alga. Como refere Damian Shea, investigador do departamento da Universidade Estatal da Carolina do Norte e um dos autores do artigo, “é no fim do crescimento exponencial que forma a ‘mare vermelha’, quando os nutrientes estão esgotados, que as células de K. brevis produzem uma explosão de toxicidade”.

O estudo provou que em ambientes com reduzida quantidade de fósforo a K. brevis tem tendência para acumular brevetoxina em quantidades 2,3 a 7,3 maiores do que K. brevis em ambiente com quantidade normais de fósforo. Também demonstrou que algumas estirpes de K. brevis são mais tóxicas (produzem maior quantidade de toxinas) que outras.

De acordo com os autores do artigo da PLoS ONE a produção de brevetoxina em excesso parece ser uma forma de protecção da K. brevis para evitar ser vítima dos predadores, em tempo de falta de nutrientes. Mas esta situação cria também uma espécie de “reacção em cadeia” (feed-back positivo): ao evitarem 'ser comidas' as algas vão esgotando os nutrientes à sua volta e, como consequência, tornando-se cada vez mais tóxicas.

“Consideramos que as conclusões deste estudo irão ser úteis no para modelar futuras situações de crescimentos exponenciais de algas tóxicas e quão prejudiciais poderão ser”, indica Donnie Ransom Hardison, elemento da NOAA e investigador do departamento da Universidade Estatal da Carolina do Norte e primeiro autor do artigo.

Os autores do artigo referem que o modo actual de monitorização da K. brevis, baseado na contagem do número de células desta alga, terá se ser repensado, porque baseia-se no pressuposto que a concentração de brevetoxina nas células se mantém constante. Mas os resultados do estudo agora publicado revelam que é necessário medir também a concentração de brevetoxina. Hardison indica outra forma de monitorização: “Os inspectores da saúde pública podem testar os níveis de fósforo na água ao longo do Golfo do México, sabendo que baixos valores podem indicar uma ‘maré vermelha’ muito tóxica”.

A figura em baixo é uma fotografia de uma ‘maré vermelha’ de Karenia brevis na ilha de Little Gasparilla no estado de Flórida, Estados Unidos (Crédito: Gulf Coast Preservation).

Notas:

(1) Artigo da PLoS ONE.

(2) Press release da Universidade Estatal da Carolina do Norte.